【ライフハック】バイト・時間労働において、時間を早く感じる方法

「8時45 分の朝礼、遅れてくるのが俺の恒例」

「派遣会社俺にお小言、早く終われこんなママゴト」

僕は派遣先である某有名ホテルに向かっている時、ふとこんなラップのリリックが頭に浮かんだ。

一ヶ月前からホテル清掃の派遣スタッフとして働いていた。一ヶ月目にして遅刻するのが恒例になっている。

時計を見ると始業時間は迫っていた。しかし、今日も道中のコンビニで昼に何を食べるべきか悩んでしまった。

昨晩はあまり野菜を摂取していないので、サラダでも買うべきだろうか。だがこれを買うと一食分のコストが500円よりオーバーしてしまう。そうだピザパンを買おう、それも表面により多く野菜がこびりついたやつを。

このようにピザパンの表面を吟味していたらもう遅刻である。この貧乏臭い理由で遅れたことを現場で管理を担当している派遣会社の社員に説明すれば、「お金も常識もない奴だ」と軽蔑されるだろう。だが、こんな僕に野菜を食わし、身体をいたわってやるのが、僕の使命なのだ。

ホテルの裏手にある従業員入り口から、派遣社員証をかざして入る。守衛の男が眠たそうに朝の挨拶をする。こういった大きなホテルはビルの中央部もしくは側面部の空間に、ボイラー室、洗濯室、事務室、社員食堂などホテル運営を行うための施設が設けられている。

このような施設は客室空間の邪魔にならないように、歪な構造で配置され、それぞれを狭く汚い従業員通路や従業員エレベーターが繋いでいる。僕たち掃除人はこうした通路をアリのように這い回り、現場へと向かう。

只今ちょうど8時45分。いつもは混み合う朝礼時間前だが、それが過ぎると途端に誰一人歩いていなくなる。従業員エレベーターは、まるで僕のお抱え運転手が操る専用車両のようにスムーズに6階朝礼会場へと向かった。

エレベーターは6階に到着した。そしてゆったりとしたリズムでドアを開いた。まるで運転手がサッと運転席から下り、僕の乗っている側のドアをゆっくりと開く。

そんな時間労働から開放された勝ち組のみ味わう事のできる、濃密な時間感覚を僕のエレベーターはまとっていた。僕は右足左足と順序良く降車しようとした。

「何しているんですか!何回目ですか!」。

そのエレベーター前には僕が登録している派遣会社の社員、三浦さんが待ち構えていた。年の頃はおそらく僕と同世代の女性だろう。

「母の介護の都合で、どうしても間に合わなくて…」。

僕はよく、こういう類の嘘をつく。みなさんも覚えておいてほしい。「家族の生命に関わる理由の言い訳」は追及されにくい。

「わかりました」。と三浦さんはまだ何か言いたそうに口をつぐんだ。それもその筈、彼女は派遣会社社員として、僕のような遅刻者を許してはならない。厳しく叱責し、二度と同じことを起こさぬよう改善しなければならない。それが彼女の役割だ。

しかし、今彼女はこの哀れな家族介護者に対しても、自分の役割を全うすべきかどうか葛藤している。僕は僕で、申し訳なさそうに、しかし、どうしようもなかったのだと言わんばかりに、下を俯いて「すみませんでした」。とつぶやく。僕たちアラサーの二人は、朝からこんなおママゴトを楽しんだ。

「今日は稼働率90%、朝から忙しくなりますよ」。

と朝礼でマネージャーの男が話していた。なんだ、僕がいなくても、朝礼は滞りなく始まっているじゃないか。前列にはホテル直接雇用のベッドメイキングスタッフが並び、その後ろに僕たち派遣のスタッフ立っていた。

そこは、もともと中規模の式典用に使われていた広間だった。今はこのように掃除人たちの朝礼や倉庫代わりに使われている。

暗く薄汚れたその部屋には、使い古された掃除機やモップなどの掃除道具を持つ掃除人たちが集結している。それは武装蜂起前の張り詰めた緊張感がありそうな光景だった。

「では各自現場に行ってください、派遣さんはたちも指示に従って持ち場に行ってください」。とマネージャーが言うと、仕事が始まった。

僕はトボトボと持ち場である、13階西側へと向かった。先程まで僕の御馬車のようだった従業員エレベーターに、僕たち派遣はすし詰めになって上階へと向かった。

ああ、めんどくさい。早くかえりたいなぁ、機内には派遣社員の不満が充満していた。エレベーターはそんな派遣社員たちをため息のように吐き出しながら、9階、10階と登っていく。

僕は13階に到着し、エレベーターをおりた。また、とぼとぼと西側へと歩く。

「これから始まる6時間は、切り売りされる俺の時間、時給と共に地球がまわる、時計とにらめっこ汗水たらす」

朝思いついたラップの、続きの歌詞を考えていた。

客室フロアの一角にある、倉庫に到着し指示を仰ぐ予定の直接雇用のおばさん清掃員に挨拶をする。

「いつもどおり、一番奥の部屋からシーツを抜いて行ってください。今日は忙しいから、早く作業してもらわないと困るよ」。彼女はそう指示をすると、台車を転がしそそくさと倉庫から出ていった。

僕は言われたとおり、急いで一番奥の部屋へと向かった。まずはシーツを抜いて、新しいものと交換する準備をしなければならない。ただ、どうも腑に落ちない。何か納得のいかないまま僕は急いで仕事をしていた。

作業に取り掛かって、15分。僕はようやく自分が何に悩んでいるのかがわかった。派遣の僕が急いで働く意味は無いのだ。僕がいくら頑張ったところで、時給は1ジンバブエドルも増えないのだ。

ただ、ここで「えい畜生!」と仕事を放棄してしまえば、僕の時給は0ジンバブエドル=0円になってしまうだけだ。

働く意味、働く意味がほしい。僕は手を止めた。そしてそれを探そうとした。しかし、僕がシーツを換えているホテルの一室には、客が残したジュースのペットボトルや脱ぎ散らかされたバスローブくらいしかなかった。

僕はここに居るべきではない。僕はシーツ交換作業を途中で止め、その部屋を飛び出した。しかし、どこにも行く宛がない。

僕はいつもこうだった。しょうもない発想に囚われて、しょうもない言い訳を作り、真面目に仕事をしない。

が、その時僕は廊下の向こう側に物凄い光景を目にしてしまう。

黄色い声が一つ、二つ、四つ重なり合い部屋から出て来ているではないか。各々ハツラツとしていた。それが小旅行用のスーツケースを引きながら、こちらに迫って来ている。心なしか、そのコロコロと引かれる車輪の音ですら嬉々として初々しく聞こえる。少女たちの団体だ。

年の頃は10代後半くらいの女の子が四人、廊下の向こうの部屋に泊まっていた。

ここは、高級な部類にはいるホテルだ。一等室ではないにしろ、10代の女の子四人だけで泊まるなんて、普通はありえない。

僕がその光景に立ちすくんでいると、彼女たちが僕を横切った。「お兄さん韓国人?」。一人がそう僕に話しかけてきた。「おはようございます」。僕は目をそらしそう言った。

それを境に、僕はキビキビと働き始めた。各部屋の片付けを効率よく進め、一部屋、また一部屋と仕事を片付けた。すべては廊下の向こうにある少女たちの部屋へたどり着くために。

これが僕の働く意味なのか。僕は認めたくなかった。しかし、しかしながら、僕の作業効率は見る見る上がった。悔しい、悔しい、こんなことのためにと思った。そう思いながらも、シーツの補充に行く時僕は走っていた。そして、とうとう辿りついた。

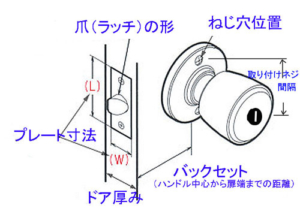

僕はその部屋の前に立った。そして作業手順通り軽く三回ノックした。しかし反応がない。なので、ドアノブを握り、それを下に倒した。ドアと壁を唯一繋いでいるラッチ(留め金部分)がガチャリと音をたて、外れた。

ドアを開いた瞬間、その部屋はまるで何かを言おうとした時のようにフッと小さく空気を吸い込んだ。

その瞬間、作業の速度を最高速まで上げていた僕は、すべての手を一度止めることにした。そして、一つ一つの手順を丁寧に行うようになった。まず、第一にしなければならないことがある。

僕は空気をゆっくり吸い込み、そして、少女たちのいた部屋の中にこう吹き込んだ。

「失礼致します。清掃を行わせて頂きます」。

返事がないことを確認し、僕は中にはいった。

客が去ったばかりのその部屋は、シンと静まりかえっていた。ただ、昨日食べたお菓子の袋や飲みかけのジュース、無造作に脱がれたバスローブなどが無造作に置かれている。

それらはさっきまで、「少女たちがここにいた」、ことをのみを物語っている。彼女たちの気配は、まるで質量を持たない幻影のように、部屋中をさまよい満たしているようだった。

僕は部屋の中央に配置してあるソファーとテーブルの、その横にある腰掛けに座った。ソファー上では女の子だけのホテル泊に気分が上がった彼女たちが楽しそうにおしゃべりしているようだった。

「お兄さんもどうぞ!」

ふと、そう勧められたような気がした僕は、すこし遠慮がちに飲みかけのコーラを飲んだ。それは気が抜けてとても甘かった。

女の子だけで気が緩んでしまったのか、布団の上にバスローブを脱ぎ散らかしている。「やれやれ子供だな」、と僕はそれを拾っていると彼女たちの一人が僕を「バスローブパーティ」なるものに誘ってきた。

なんだよそれ、俺は今仕事中だぞ。と断ろうと試みるも、彼女たちは聞かない。そこで僕は仕方なく、落ちていたバスローブを拾い着てみた。それは熟れ始めた夏みかんのような匂いがした。

こうしてしばらく、食べかけのスナックをつまみながら彼女たちとの談笑を楽しんだ。途中、バスローブを交換しあったりもした。別のバスローブは、桃園に吹くそよ風のような匂いがした。

「ああ、お兄さんみんなと遊ぶの疲れちゃったよ」。僕はそう言うと、彼女たちも眠たそうにし始めた。今日は休もう。僕がそう言うと彼女たちは各々寝る支度を始めた。

今日は何もかもオシマイだ。僕はそう思い、彼女たちを連れてこの部屋にある一番大きなベッドに向かった。そして布団の中に潜り込んだ。

布団の中で皆のバスローブを不公平にならないように抱きしめていた。彼女たちの匂いが混ざり合った。そこには原始の地球、鉱物と水素が溶け合った海、その生命のスープの中で我々のはるか先祖が体験した感覚があった。さらに言うならば、胎児の時代、僕自身が母体の中に浮かんでいた原初的感覚を呼び起こした。

とその時だった。ガチャリとドアが鳴った。清掃スタッフが僕たちの部屋に入ってきた。僕は大急ぎで飛び起きて、彼女たちの匂いが染み込んだシーツを引き剥がした。仕事のしているふりをした。

闖入者の来訪と同時に、質量を持たない少女たちの幻影はどこかに消えてしまった。彼女たちもう二度と帰っては来ないだろう。

ふと我に返り時計を見ると、もう13時過ぎだった。どうやら別の次元にいたおかげで、時間を早く感じられたようだった。これは儲けた。

僕は意気揚々と今朝買ったピザパンをシャツの下に隠し、非常階段へと向かった。さあて、これから15分くらいさぼろう。

むしゃむしゃ、とピザパンを貪る。もしかするとラップのバックトラックに合わせて咀嚼音をサンプリングすると良いグルーブ感が生まれるかもしれない。

僕は早速、ペンとノートを取り出し今朝から考えている「派遣労働のラップ」の歌詞を書き始めた。

ディスカッション

コメント一覧

書くことねえなら辞めちまえクソニートブロガー

カスシネさんお馬鹿なコメントありがとうございます( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

次回のアンチ記事でゆっくり返答しますのでしばらくお待ちを(*´ω`*)

お世話になっております。

書くことはあっても書く時間がなかったりしますね。生きてるだけで精一杯です。

センセイおはようございます

えーとこれってフェチに目覚めた話ですか?(笑)

えーえー気持ちわかりますよ。たまりませんよね!羨ましいなぁ

お世話になっております。

たしかに僕はこの頃から匂いフェチになったかもしれません。。

すげーボロカス言われててワロタwwコーラのくだりで個人特定できそうじゃw